こんにちは、ユーキです。

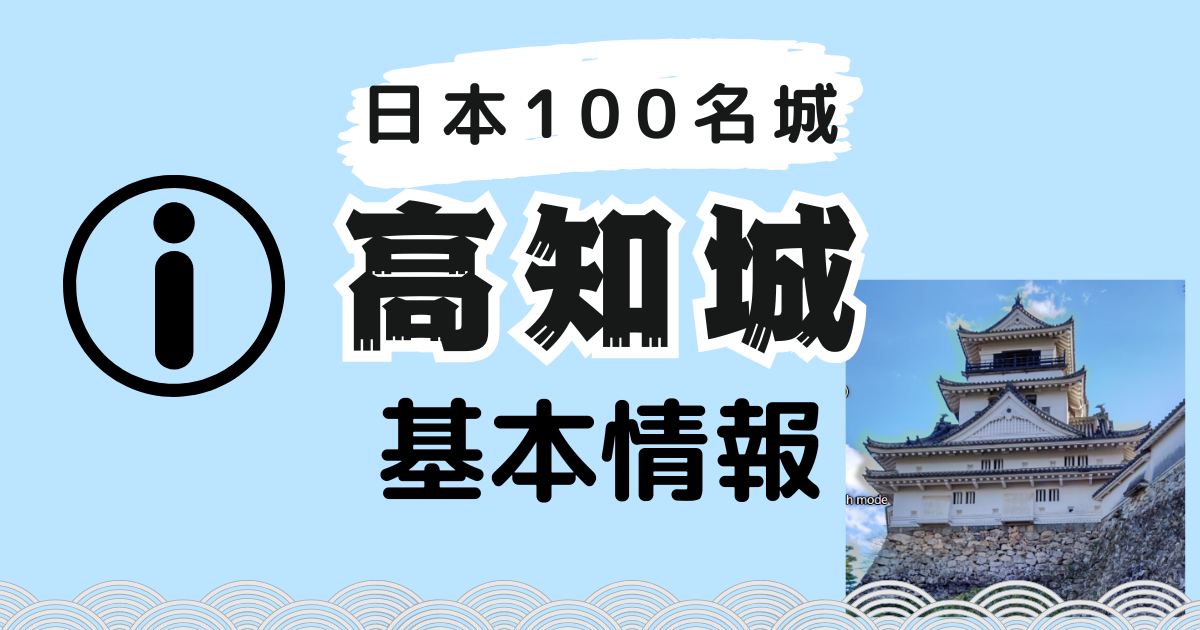

日本100名城に登録されている高知城の基本情報をまとめました。

基本情報を押さえて、充実した訪問にしましょう。

基本情報

押さえておきたい基本情報をコンパクトにまとめました。

初代城主(最初に建てた人)

山内一豊

来歴

1601年(慶長6年)、関ケ原の戦いで土佐一国を拝領した山内一豊が築城を開始しました。

2年後の1603年(慶長8年)に本丸と二ノ丸が完成しています。

築城から10年の1611年(慶長16年)に三ノ丸が完成し、ほぼすべての城郭が整いました。

築城からおよそ1世紀後の1727年(享保12年)、城下の大火で、天守を含む多くの建物が焼失してしまいました。

火災の2年後の1729年(享保14年)に、深尾帯刀が普請奉行に任命され、再建が始まります。すべての建物が再建されたのは、再建着工から25年後の1753年(宝暦3年)でした。

現在の天守は、このとき再建されたものになります。

明治の時代となり、1871年(明治4年)の廃城令で、天守や本丸周辺、追手門以外は取り壊されてしまいました。

翌年の1874年(明治7年)に、公園設置の太政官布告に基づいて、高知公園として一般開放されました。

高知公園は、「日本の歴史公園100選」にも選出をされています。

見どころ

高知城の見どころをまとめました。見たいところを事前にピックアップしておき、時間を有効に活用してください。

重要文化財

高知城で重要文化財に指定をされているのは、以下の15件になります。

当時の姿を思い浮かべながら、見てみると楽しいかもしれません。

- 天守

- 懐徳館(かいとくかん)

- 納戸蔵(なんどぐら)

- 黒鉄門(くろがねもん)

- 西多聞(にしたもん)

- 東多聞(ひがしたもん)

- 詰門(つめもん)

- 廊下門(ろうかもん)

- 追手門(おうてもん)

- 天守東南矢狭間塀(てんしゅとうなんやざまべい)

- 天守西北矢狭間塀(てんしゅせいほくやざまべい)

- 黒鉄門西北矢狭間塀(くろがねもんせいほくやざまべい)

- 黒鉄門東南矢狭間塀(くろがねもんとうなんやざまべい)

- 追手門西南矢狭間塀(おうてもんせいなんやざまべい)

- 追手門東北矢狭間塀(おうてもんとうほくやざまべい)

天守閣

まずは、重要文化財にも指定されている天守です。

外観四重(内部3層6階)高さ18.5mの独立式望楼型天守で、1749年(寛延2年)に再建されたものです。

江戸時代以前からの天守が今に残っており、全国に12しかない現存天守十二城の1つに数えられています。

天守閣の廻縁高欄は、掛川城(静岡県)を模して造ったといわれています。

天守閣と追手門を1枚の写真に収めることができるのは、高知城だけになります。

本丸御殿(懐徳館)

本丸御殿(懐徳館)と天守が現存するのも高知城だけで、本丸御殿(懐徳館)も重要文化財に指定されています。

当時は贅沢なつくりだったようですが、再建時に質素な造りになったそうです。

藩主の生活の場は二ノ丸御殿で、本丸御殿は来客対応に使用されました。

本丸御殿の正殿には、上段ノ間、武者隠しがあり、欄間は土佐の荒波を表現したものになっています。

忍び返し

忍び返しは石垣を登ってくる侵入者を防ぐための仕掛けです。高知城の天守閣1階北東角にある忍び返しは、国内で現存する唯一のものになります。

石垣

ほとんどは野面積(のづらづみ)の工法で作られていますが、打込接(うちこみはぎ)で作られている箇所もあります。

見比べてみると面白いかもしれません。

三ノ丸の石垣が打込接(うちこみはぎ)で作られたものになります。

石垣から飛び出た石樋(いしどい)は、排水設備の1つです。降水量の多い高知城には16か所の石樋が確認できるそうです。

石垣に直接排水が当たらない工夫がされています。

まとめ

高知城の基本情報をまとめました。

- 高知城は山内一豊が建てた城

- 現存天守十二城の1つ

- 見どころは重要文化財の天守閣、本丸御殿

訪問の参考になれば、幸いです。