こんにちは、ユーキです。

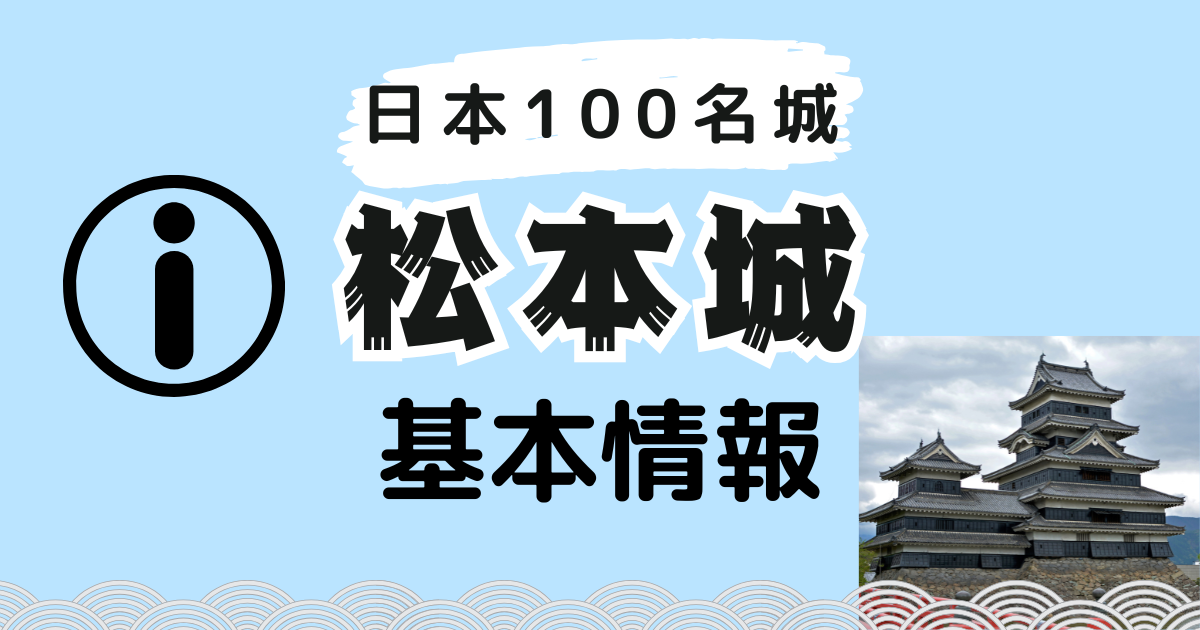

日本100名城に登録されている松本城の基本情報をまとめました。

基本情報を押さえて、充実した訪問にしましょう。

基本情報

押さえておきたい基本情報をコンパクトにまとめました。

初代城主(最初に建てた人)

島立貞永(しまだてさだなが)

来歴

1504年(永正元年)に小笠原貞朝(おがさわらさだとも)が島立貞永(しまだてさだなが)に命じて築城させた深志城が前身と言われています。

1582年(天正10年)に小笠原貞慶(おがさわらさだよし)が深志城から松本城へと改名しました。

現在の松本城を作り上げたのは、石川数正(いしかわかずまさ)、石川康長(いしかわやすなが)の親子です。

1590年(天正18年)、石川数正が豊臣秀吉によって松本城を任されることになりました。石川数正は城郭、城下町の整備を進めます。1592年に亡くなってしまいますが、息子の石川康長が後を継いで、整備を完遂させました。

城郭、大天守、乾子天守、渡櫓などが作られたのも、この石川親子の時代になります。

江戸時代になると、徳川家と深い関わりを持つ譜代大名たちが城主となって、城郭、城下町を整備していきます。

月見櫓(つきみやぐら)、辰巳附櫓(たつみつけやぐら)が作られたのは1633年(寛永10年)になります。徳川家康の孫、松平直政の城主の時代です。

月見櫓、辰巳附櫓は徳川三代将軍・徳川家光が善光寺に来ることになり、もてなすために作られましたが、結局、家光が松本に来ることはなかったそうです。

その後も修理を重ねながら、今に至ります。

見どころ

松本城の見どころをまとめました。見たいところを事前にピックアップしておき、時間を有効に活用してください。

国宝・史跡

松本城は国宝に指定されているほか、史跡にも指定されています。国宝・史跡に指定されているものはそれぞれ以下の通りです。

国宝

松本城天守として、国宝指定されている棟は以下の5件になります。

- 天守

- 乾小天守(いぬいこてんしゅ)

- 渡櫓(わたりやぐら)

- 辰巳附櫓(たつみつけやぐら)

- 月見櫓(つきみやぐら)

史跡

史跡は遺跡のなかでも重要なもので、文化財保護法に基づいて指定されます。

松本城は史跡としても指定されています。

- 松本城

外観

まずはなんといっても、外観ではないでしょうか。

平地に建てられたお城なので、雄大な北アルプスを背景にして、空がきれいに見えます。また、黒漆で塗られた下見板と白漆喰のコントラストが非常に美しい城です。

この黒い外観から、烏城(からすじょう)と呼ぶ人もいるそうですが、文献上でそう呼ばれた記録は見つかっておらず、間違いだそうです。

天守と辰巳附櫓・月見櫓は建てられた時期が違うため、時代による建物の意味が変わっていく様子をうかがうことができます。戦国時代の天守と江戸時代になってからの櫓を見比べても面白いでしょう。

天守

松本城の天守は5層6階となっており、外からみると5層ですが、中は6階となっています。

3階にあたる部分が外から分からない造りになっており、窓がありません。非常時は倉庫や武者だまりとして使われたそうです。

また、4階から5階への階段は非常に急で、斜度が61度もあるそうです。1段の高さも高いところで41㎝と、なかなかに体力のいる天守となります。

6階の天井には「二十六夜神」が祭られています。これは、1618年(元和4年)、天守番の藩士の一人にあった神告が由来だそうで、月齢26日の月を拝む信仰です。

以来明治維新に至るまでこのお告げを実行したおかげで、松本城天守は多くの危難をのり超えて無事今日に至っているとのことです。

まとめ

松本城の基本情報をまとめました。

- 松本城の前身は深志城

- 戦国時代の天守と泰平の世になってからの辰巳附櫓・月見櫓

- 松本城は国宝に指定されているほか、史跡にも指定

訪問の参考になれば、幸いです。